|

吉備古代山城/鬼ノ城(2011年10月2日 佐賀/吉野ヶ里遺跡訪問(2011年12月7日) 出雲/歴史探訪の旅(2012年2月26、27日) 備中国分寺/造山古墳(2012年4月12日 吉備/作山古墳 (2013年3月22日) |

|

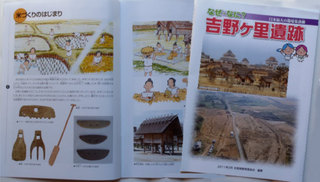

2013年03月22日 吉備/作山古墳 2013年3月22日 岡山県総社市にある作山(つくりやま)古墳(286m)を訪ねた。 日本で9番目、岡山県では造山(つくりやま)古墳(360m)に次ぐ2番目に大きな古墳である。築造は、5世紀頃で石室を荒された形跡がなく、まだ内部に埋葬されたままだと考えられている。 作山古墳(総社市ホームページ) -thumbnail2.jpg) 作山古墳遠望 -thumbnail2.jpg) 作山古墳測量図 -thumbnail2.jpg) 作山古墳後円部 3段になっている -thumbnail2.jpg) 作山古墳後円部 平らな墳頂 -thumbnail2.jpg) 作山古墳 後円部から方形部を見る -thumbnail2.jpg) 作山古墳から、備中国分寺を臨む。 to top posted by tamatama at 17:45| 遺跡巡り/歴史探訪 2012年04月14日 備中国分寺/造山古墳 2012年4月12日 天気がよいので、岡山県総社市の吉備路/備中国分寺と造山古墳を訪ねた。ロードバイク。 12時、国分寺駐車場到着。コンビ二弁当を食べて、出発。 すっかり春らしくなり、風が心地よい。 -thumbnail2.jpg) 備中国分寺 その1 -thumbnail2.jpg) 備中国分寺 その2 菜の花との組み合わせはこの季節の定番! 造山古墳へ。 墳長350mの全国4番目に大きい古墳。 -thumbnail2.jpg) 造山古墳後円部 吉備路サイクリングコースから見た造山古墳。古墳らしく見えない。 何とか古墳の全体を見ようと、榊山古墳(造山第1号墳)に登ってみた。 下の写真の通り、やはり前方部が小山のように見えただけだった。 -thumbnail2.jpg) 造山古墳 前方部 前方部から古墳上部に登ることができる。前方部の上には、神社がある。 -thumbnail2.jpg) 神社 -thumbnail2.jpg) 後円部上部から見た前方部 ここで、古墳の大きさ実感。 -thumbnail2.jpg) 後円部上部 平たく開削されて広場のようになっている。戦国時代、秀吉の毛利攻めの際、ここに陣取った毛利方が陣を張るため削ったらしい。 -thumbnail2.jpg) 後円部から見た、広い吉備の平野 造山古墳を降りて、陪塚、千足装飾古墳(造山第5号墳)ヘ行ってみることにした。2009年、玄室の直弧紋の剥落が見つかり、2011年12月、この石材を外部に取り出した。 -thumbnail2.jpg) 千足装飾古墳(造山第5号墳) -thumbnail2.jpg) 造山第3号墳 3時、吉備路を後にした。 -thumbnail2.jpg) アウトバックの荷台に積んだバイク −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (参考) 岡山大学文学部 考古学研究室 to top posted by tamatama at 15:57| 遺跡巡り/歴史探訪 2012年02月28日 出雲/歴史探訪の旅 2012年2月26、27日 <1日目> 11時、妻木晩田(むきばんだ)遺跡に到着。 丘陵。鳥取県西伯郡大山町、大山のふもと。 「弥生の館 むきばんだ」見学。弥生時代の人々の暮らしがよくわかる展示だった。 竪穴住居、高床倉庫を復元した住居跡訪問。ここには、約2000年〜1700年前の900棟もの住居・建物跡、30基以上の墳丘墓跡があり、当時、有力なムラであったと考えられている。 -thumbnail2.jpg) 貫頭衣 14時、「八雲立つ風土記の丘」へ移動。一転して、古墳時代から奈良時代の遺跡。島根県松江市。 「八雲立つ風土記の丘展示学習館」見学。今回の旅のテーマは「古事記」、「風土記」の世界を訪ねることだった。ここで「クニ引き神話」展示を見たり、屋外の「岡田山1号古墳」を訪ねるうちに、次第にその世界を身近に感じるようになった。 -thumbnail2.jpg) 岡田山1号墳 内部の石室を見ることができた。 16時、島根県最大の古墳「山代二子塚古墳」を訪問。 「ガイダンス山代の郷」見学。展示パネルを見た後、古墳を見た。古墳の上に子供が登って遊んでいた。ここでは、古墳の断面が見ることができる。石室が、あることはわかっているが、まだ調査されていない。 17時を過ぎて、出雲市内のビジネスホテルに向かった。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <2日目> 9時、西谷墳墓群を訪問。丘陵。 弥生時代の終わりから古墳時代にかけて500年間にわたって墓地であった遺跡である。ここでは、「四隅突出型墳丘墓」を詳しく知った。 出雲弥生の森博物館見学。2010年に開館した新しい博物館で、これまでの研究成果を踏まえ作成された、墳丘墓上での祭祀再現のジオラマは圧巻であった。 歩いて10分くらいで、整備復元された四隅突出型墳丘墓を見ることができる。これまで、10m四方くらいのものだと勝手に思い込んでいたが、実際は50m四方のものもあり、かなり大きいものだった。力を誇示するにふさわしい大きさであった。 -thumbnail2.jpg) 西谷2号墓 約46m×約29m 13時、出雲大社に隣接する、出雲古代歴史博物館へ移動。 出雲大社、風土記に関連する展示を中心に見た。神話シアターで、古事記の20分のビデオを見た。途中で眠ってしまい、気がついたらビデオが終わっていた。昨日からずっと歩き詰めで、少々疲れがたまっている。 16時、出雲大社訪問。 宝物館を見学、そのあと60年に一度という出雲大社本殿の大修理を見学した。ほぼ、本殿修理は終わり、この後本殿を覆っていた工事用建屋を解体する予定。足場を利用して、檜で新たに葺かれた屋根を間近に見ることができた。 -thumbnail2.jpg) 出雲大社 手前は「御仮殿」後ろに本殿を覆う工事用建屋。 17時、帰途についた。 to top posted by tamatama at 15:30| 遺跡巡り/歴史探訪 2011年12月09日 佐賀/吉野ヶ里遺跡訪問 2011年12月7日 朝早く自宅を出て、9時に吉野ヶ里歴史公園に到着。 歴史公園センター ビデオ。展示。 ↓  環濠 逆茂木 ↓ 展示室 出土品を展示している。案内の方に、話を伺った。 ・吉野ヶ里は、石器時代から弥生時代の前期、中期、後期の長期間の遺跡であり、復元は弥生時代の後期後半に焦点を当てている。 ・当時、海まで4kmほど。 ・吉野ヶ里と周辺のムラで、5400人くらい、環濠の中に300人位住んでいたらしい。 ・吉野ヶ里環濠集落は、このあたりでは最有力の集落で、周りに500mから1kmくらいの間隔をおいて多くの集落があった。 ・首のない遺骨には、腕に刀傷がある。争いが実際にあった証拠。 ・佐賀平野は、クリーク(堀)で有名。米どころであり、現在は日本でも有数の生産量を誇る。大陸に近いこと、米作りに適した土地が広大であったことが古代、栄えた理由である。 ↓ 南内郭 城柵で囲まれている。支配者層が住んでいた。  櫓から、南内郭内の竪穴住居群を見下ろす。 ここは、更に城柵で囲われている。 ↓ 甕棺葬列 一般の人の墓地。 ここで葬られた人の数は3000人とのこと。長い期間に渡ってではあるが、おびただしい数。 ↓ 北墳丘墓と、展示室 歴代の王の墓が保存、展示されている。 ↓ 北内郭 祭祀を執り行った場所。南内郭と同様、城柵に囲まれている。  南内郭方面から、北内閣を臨む 最も高い建物が祭殿  カミとの交信をするシャーマン 復元模型 ↓ 水田跡  水田跡 実際の発掘跡を復元したものではない。このあたりに水田が広がっていたと想定して復元した。川から取水。 ↓ 南のムラ 一般の人々の住んでいたところ。高床倉庫もある。 ↓ 歴史公園センター 食事(赤米雑炊)、本を購入。  公式ガイドブック「弥生時代の吉野ヶ里−集落の誕生から終焉までー」 (実際は、展示室で販売)  子供向け ガイドブック 2時に、ここを出た。この後、12km離れた「佐賀県博物館」訪問。 「川寄吉原遺跡出土鐸形土製品」は、トリの羽をつけた人が線刻されている。兵士か、鳥装のシャーマンかよくわからない。大きさ5cmくらい。 3時半退出し、佐賀駅前のビジネスホテルに向かった。 予定変更。壱岐2泊の予定であったが、明日、九州国立博物館、板付遺跡を訪問して帰ることにした。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 吉野ヶ里遺跡は、7年ほど前、九州一周旅行の際に来たことがある。今回の訪問で、祭殿や、墳丘墓を見て、改めて吉野ヶ里環濠集落のこの地域での位置づけを思った。クニの中心地とはこういったものであったのかと、実感した。まさに、この地から朝鮮半島に使者を送り、そして半島からの人を迎え入れていたのであろうか。 to top posted by tamatama at 19:18| 遺跡巡り/歴史探訪 2011年10月02日 吉備古代山城/鬼ノ城 2011年10月2日 岡山県総社(そうじゃ)市 ヤマト政権は663年、唐・新羅連合軍に白村江で大敗した後、唐・新羅の日本侵攻に備え朝鮮式山城を西日本に数多く作った。これまでその中の2つ、対馬の金田城、大宰府の大野城を訪問した。今回は、岡山県総社市にある鬼ノ城(きのじょう)を訪問した。  下から見る鬼ノ城 ここから、狭い道を15分登ると、駐車場、ビジターセンターがある。鬼ノ城の展示、ビデオあり。  鬼ノ城 全景 鬼ノ城の城壁は山の8〜9合目にかけて延々と築かれ長さ2.8kmに及ぶ。城壁は高さ5〜8mの土塁が主体をなし、城門4ヶ所、水門6かヶ所、角楼1ヶ所、そして高石垣などで構成されている。 ここの目玉は、西門復元と、版築工法での土塁復元である。  西門発掘現場(展示パネル)  西門復元模型 30分ほどで展示をざっと見て鬼ノ城に向かった。 まず、西門へ。  鬼ノ城西門 遠くに瀬戸内海を望む  石垣  城内にある、建物の礎石 7棟発見されており、倉庫と考えられている。  第1水門  第2水門  高石垣 第1水門、第2水門、高石垣の石の積み方が異なる。第1水門は、角のある石を、比較的ぴったりと積み上げている。第2水門は、角の取れた石を積み上げている。水門であるので隙間のないように作る必要があるが、第1水門のほうが作りが丁寧なように思える。高石垣は、自然な感じの石を見た目、雑な感じで積み上げている。 城を一回りして、戻ってきた。  西門と城壁 版築工法で作った土塁の城壁は厚みもある  西門 鬼ノ城は、いつ作られたか、何のために作られたか、誰が作ったか、確かなことはわかっていない。白村江の大敗の後、防御のために作られたという説、もっと前に作られたという説、いやもっと後で作られたという説、いろいろある。1971年発見されるまで長く放置されていた。かっては、この場所に中世、寺院があったという話もある。謎に包まれた鬼ノ城である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (参考) 対馬の金田城二ノ城戸にある水門(あるいは排水口)と思われる遺構 鬼ノ城の第1水門と良く似ている。穴は鬼ノ城第1水門に比べて大きい。ここは、谷が大きく水量が多いことがその理由であろう。  二ノ城戸 水門と思われる部分は、右側の下部にある  水門と思われる部分 to top |

戻る